类别:公司新闻 发布时间:2025-07-18 20:14:43 浏览: 次

「现在是早上八点钟,等你们出来的时候天就黑了,今天的阳光不曾照耀你们。」

这是《对工作说不》这本书引言的第一段话,也是作者大卫 · 弗雷恩*(David Frayne)引自 1971 年的意大利电影《工人阶级上天堂》中的一句话。半个多世纪过去了,曾经发生在流水线工人身上的故事,正发生在新一代「知识工人*(Knowledge Worker)」身上 —— 每天坐在大公司写字楼里的白领,称公司为「大厂」,称自己为「牛马」,以此表达对于工作越来越像苦役的无奈。

据上海市精神卫生中心发布的《2024 年 Z 世代职场心理健康报告》显示,70% 的受访者会因职场问题出现心理健康的困扰,互联网行业抑郁倾向检出率高达 34.7%,远超其他行业。相比其他工作时间较为稳定的行业,996(工作时间从早上 9 点到晚上 9 点,一周工作 6 天,代表中国互联网企业盛行的加班文化) 的工作模式和高压的工作任务,会让职场抑郁和职业倦怠提前发生。不少「大厂员工」在工作一年半左右,就会出现抑郁倾向。

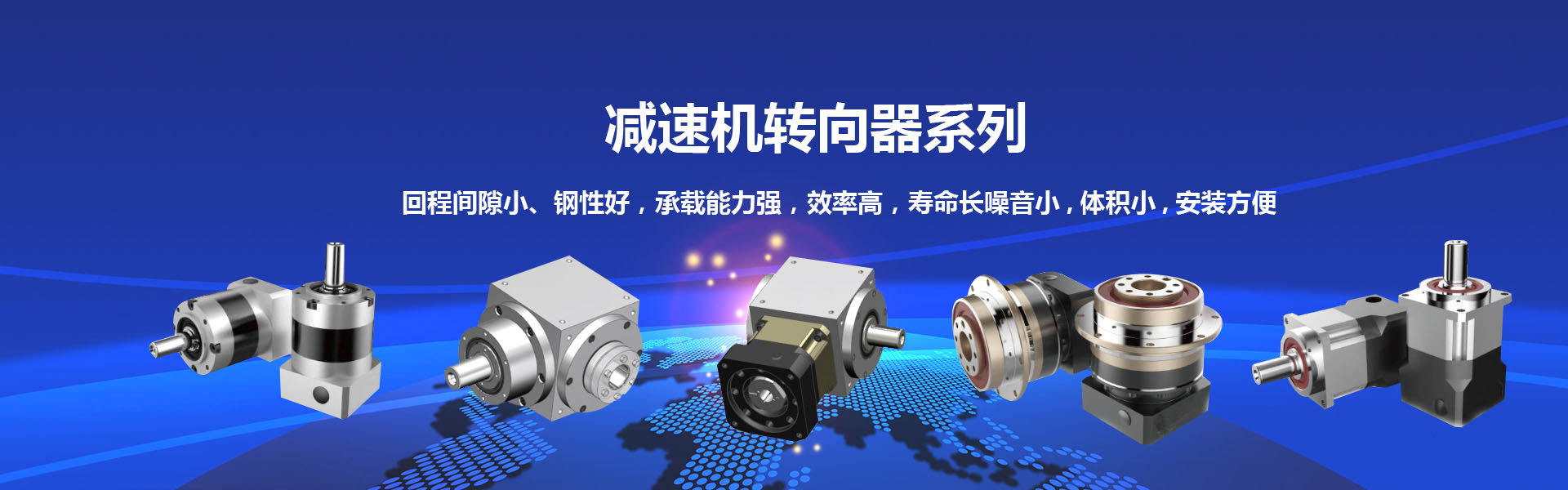

曾经,互联网行业对年轻群体极具吸引力,它象征着创造、自由和成长。但如今,互联网行业特有的滤镜正慢慢褪去,取而代之的是超负荷的工作强度、日益精细化的 KPI 考核、等级化的管理体系、异化成 OKR* 数据的同事关系、不确定的未来和随时裁员的「恐惧」。当然,也有一批大厂人不愿困在「系统」里。他们尽可能为自己争取自由,重建自我价值的锚点,试图成为「走出洞穴」的人。这些人对于工作的抵抗未必是决绝的逃离,而可能是对于我们与工作关系的多维度探索。

基于这些观察,《Wellness 好》在劳动节前调研了 8 位正在或曾在大厂工作的年轻人,在他们的讲述中,具体的问题逐渐清晰。在身心倦怠之外,多数人还会被自己对理想工作的追求刺痛。很大程度上,他们没有因长时间高强度的规训而麻木,反而在持续刺痛下,努力寻求办法抵抗来自工作的异化,为自己创造可以让心灵喘息的空间。

根据调研结果我们还与清华大学社会学系副教授严飞*、英国卡迪夫大学社会学教师与研究员大卫 · 弗雷恩展开对话,试图剖析当下,工作虚无感的社会原因、抵抗异化的自由意志,以及应对内心痛苦的个人方法(这部分将在 5 月 2 日与心理咨询师崔庆龙的对话文章中呈现)。

问题一个接着一个,随着一声「我不想上班了」,然后呢?短暂的假期过后,我们要怀着什么观念进入同一职场?而他们既是样本也是方法 ——

盈欣:前互联网产品经理,给项飙写信、并发起青年圆桌论坛,在做一档播客「贰律背反」;

Frank:在可以居家办公的大厂工作,同时经营自己的自媒体账号「弗兰克不摸鱼」;

小甲:从国内大厂跳槽至某连锁快餐外企,其中间隔了一段时间,同时在做一档播客「此处也生活」;

「大厂」像是大型互联网公司的集合,因为相似的业务逻辑、话语体系、管理方式、福利待遇等而演化出的一个统一称呼。不用指明具体公司,大厂人就可以彼此「确认身份」。

从澳大利亚留学回国后,进入大厂做海外营销的李挺说,进来之前,他对大厂的想象是一个「奋斗乌托邦」:最聪明的人汇聚在这里,做出厉害的产品,哪怕一起「996」,也是为了实现某种「改变世界」的理想主义。大厂还提供一整套食堂、班车、球场、健身房等福利设施,像是构建出一个看似安稳的「泡泡」,让员工可以全心全意投入工作。

2018 年从名校毕业后进入某互联网头部公司的小甲,最开始做用户研究,后转为数据分析,她认为自己赶上了行业增长的末班车:「虽然增长放缓了,但还是在享受增长带来的好处,比如起薪较高,每年保持薪资增长,还有相对稳定的晋升发展机制。那时,不管是技能提升、对业务的理解,还是做出的东西对于公司的价值,我都觉得是线性增长的,在往上走的。」

从各方面来看,大厂都曾是部分年轻人心向往之的就业去处,早期还有一些年少成名和期权造富的「神话」在大厂中广为流传。但随着行业进入发展瓶颈期,大厂逐渐固化成一个新「系统」,困住身处其中的打工人。

首先是「过劳」这一痼疾。在大厂刚工作两年的 Frank,已经觉得身体一年不如一年,「不如刚毕业时能加班,能熬夜了」。而在大厂工作时间更久的小甲表示,当时工作压力太大,导致她患上了慢性头疼,「如果到下午 3 点头还没开始疼,反而觉得不像在上班。工作量特别大时,晚上会疼得睡不着。」

小甲之前所在的公司每年都需要备战双十一,期间公司会组织每个团队穿上红色的文化衫,拍集体照,甚至还会敲锣打鼓、舞狮、发糖,进行「军事作战」动员。但这种「打鸡血」的仪式掩盖的是员工的过劳。双十一启动首日,负责技术的同事 24 小时值班,小甲负责数据分析工作,也需要待命,「但至少我们可以睡觉,他们真的是不睡觉。」她认为,这种争分夺秒的气势源于互联网的业务形态,需要争抢用户的流量和注意力,最终转化为商业收入。为了抢在竞争公司前,互联网大厂逐渐变成「劳动密集型」企业,通过堆叠人力、不断加速齿轮的运转来维持自己的行业领先地位。

在互联网高速发展的时期,加班往往是为了快速抢占市场,实现更激动人心的理想,比如向市场推出一款前所未有的新产品,或者推动公司快速上市。但时至今日,同样的付出已经不再能收获同等回报。另一方面,当大厂从早期的创业团队逐渐扩张成几十万人的大型企业,沟通协作的复杂度和难度与日剧增,管理考核不断细化,当业务增长乏力时,「内卷」就在无休无止的会议、汇报、复盘中产生了 —— 像一头无法轻易转身的巨大猛兽。

产品经理诗凝,细数了自己在工作之外还需准备的各种名目的汇报:年度规划复盘、季度规划复盘、重点项目汇报、季度项目串讲会、OKR、周报……这些都是必须要做的,额外多出来的工作量,不得不通过加班来完成。

小甲作为数据分析师,白天大部分时间都在开会,到了晚上才能开始做分析工作。「在大厂,每个人都是一个角色,一件事情可能需要 5 个角色一起开会,5 个人的时间都要协调,很多时候你的时间就被固定了,因为其他人可能没办法调时间。」

日程表上的大量会议只是跨部门协同的表象体现,散会后的工作才是真正的挑战:每个人需要依据分工去支持其他人的业务,同时还要达成自己的目标。这就不得不提到 OKR(Objectives and Key Results,一种目标管理方法),OKR 最初是为了替代「唯数据论」的 KPI(关键绩效指标),用于进行大目标的拆解与跨部门协同。在大厂庞大的组织架构中,每个人的 OKR 都是从上一级目标里拆出来的一个模块,但对于个体而言,很难完全弄清楚自己的 OKR 会为公司带来什么影响。发展至今,OKR 某种程度上也变成大厂人用来「抢夺」个人绩效的工具。

曾经将大厂想象成乌托邦的李挺后来发现,「在大厂,每个人都只对自己的 OKR 负责,于是每个人都成了极为自私的个体」,人和人的交互变成任务与任务交互。大家都想赢得「绩效战争」,最差也要保证自己「不背锅」。

曾在大厂负责运营工作的江轲分享了一个「地狱笑话」:所有人的业绩单看似都是涨的,但整体的商业化收入跌了。那么钱到底是从哪里消失的?「以前是每两个月『对齐』一次 OKR,就是你的目标必须和协同方保持一致,才能确保更大的目标一致。然后就会出现很荒诞的情况 —— 第一个月先统一度量衡:你想涨的 2 个点和我要涨的 2 个点是不是同一个?第二个月大家开始复盘,发现你那儿实际上跌了 2 个点,是不是我这儿导致的?为了这事再吵半个月。剩下半个月干嘛呢?讨论下个月你要涨的 3 个点,是不是我这能帮你做到的 3 个点?结果就是 —— 一整年下来你就只在干这一件事。但是你到底工作做了什么?已经完全不重要了。」

随着大厂分工越来越细,每个人的工作价值在公司和用户两端的「链条」都断裂了,大家变成为「数据」服务的「工具人」和「螺丝钉」。而当工作的核心不再是创造价值,大家就只能「卷」在反复的沟通、拉扯,以及对于工作的美化、包装上。谁更能「自证」价值,谁才能获得更多的资源倾斜。原本被许诺了创造空间和自由的大厂人,日益感到了工作的异化和无意义感。

几年前,盈欣还在实习的时候,能真切感受到自己上线的功能影响到几亿的用户,数据的反馈让她觉得很有价值感。但工作几年后,她开始怀疑,「这个数据真的为用户带来意义和价值吗?它只是数据,一个一个往下推敲的数据。」

英国社会学家大卫 · 弗雷恩在《对工作说不》一书中提到现代工作诞生以来「异化」的几个阶段:异化最初是指流水线上的工人对于工作的冷漠态度。极致的分工使得生产者丧失了与产品之间的联系,同时机械化技术的普及使得工作变得不再需要技能,于是异化在福特汽车的流水线上达到了顶峰。「工作宣判了我们不再作为人而存在,而仅仅是非人的、可被替换的劳动力单位。」

进入后工业化时代,「知识经济」(Knowledge - based Economy)兴起。但坐在电脑前工作的白领与流水线上的蓝领经历了同样的异化过程。人类学家项飙* 在谈及大厂异化时,提到「意义贫困」 —— 年轻人看不到自己的工作有什么意义,因为工作「链条」是断裂的。在大厂,他们既看不到自己工作的「意义链条」最终具体通向何方,也无法和身边人产生「横向链条」的具体交互和联结。

清华大学社会学系副教授严飞曾经调研走访都市中的务工群体,他对此也有相同见解,「大厂年轻人所经历的困境,与其他行业劳动者的困境,在本质上有相通之处 —— 都是在一个庞大系统中,个体力量被压缩,是劳动被异化的过程。无论是流水线上的工人,还是写着代码、做着表格的白领,本质上都可能面临同样的问题:工作内容和个人意义感的断裂,劳动成果与劳动者自我之间的疏离感。」

在严飞看来,「『大厂』 这一名称,本身就很有意味。相比于早期互联网行业『 创新、自由、扁平』 的叙事,『大厂』 这个称呼显然带上了一种工业化、规模化、标准化的色彩。它暗示了互联网行业从创业精神向组织机器转变的历史轨迹,也隐含了劳动者自我感受的变化 —— 从早期的激情参与者,慢慢转变为庞大系统中的齿轮。这种称呼的变化,是一种社会心理的折射。」

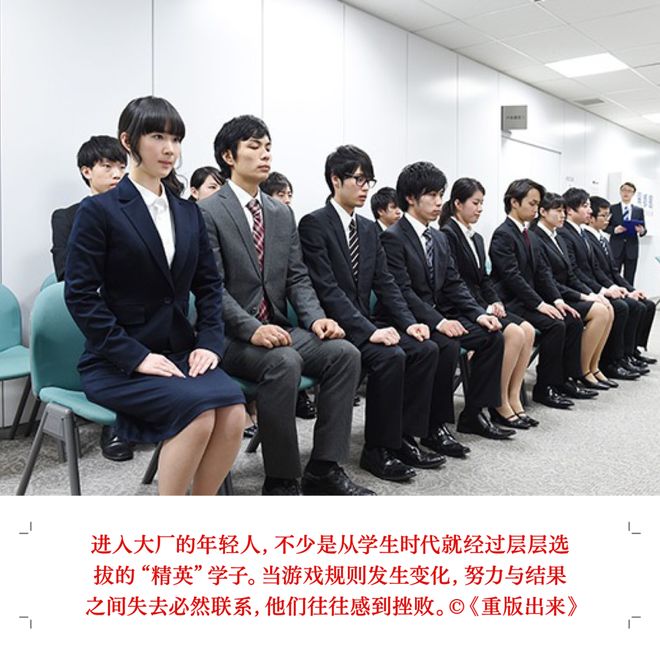

除了加班带来的身体损耗和工作意义链条断裂带来的「精神暴力」,大厂人更深层的痛苦则来自于自我怀疑与精神内耗。进入大厂的年轻人,有不少是从学生时代就经过层层选拔的「精英」学子。他们对自我的要求更高,一直以来的「好成绩」也让他们充满自信。但职场的游戏规则发生了变化,努力与结果之间失去必然联系,他们往往感到挫败。

Frank 谈到,自己在工作初期经常因为工作失利或领导批评整晚睡不着觉,失眠到天亮。尽管他后来也意识到,自己的能力在跳槽面试的过程中已经得到多家大厂的认可,而来自领导的 PUA(Pickup Artists,心理操纵) 和公司的绩效考核,都不过是一种管理手段。

00 后的盈欣也提到评价体系带来的困扰:当领导对她的认可超过同期名校学生时,她会有一种「自我证明」的感受;但当另一位领导因为晋升失败而贬低她时,她也会觉得很憋屈,却也不得不为了年终奖而忍下这口气。入行更久的诗凝会用「创伤」来表达同事因为被认定「没有价值」而遭到裁员的感受。她亲眼见证了几位勤勤恳恳的同事被裁员,有的人需要花很长时间「重建生活秩序」。

弗雷恩提到,后工业化时代出现了新的异化形式:在工作中需要付出额外的「情绪劳动」和工作建立「新型亲密」;以及有限的工作自主权。前者的例子被弗雷恩称为「加州意识形态」,是指硅谷的互联网公司创造出像家一样的工作环境,这「代表了一种肤浅的自由」,以此「让道德上可疑的工作变得愉快」。严飞也表示,这种情况带来的情绪内耗是「既意识到自己的劳动或许是可被替代的流水线工作,又不断被要求将全部热情投入其中,产生一种理性上的清醒与情感上的撕扯。」

当系统性的困局被越来越多地省察和觉知时,即便无法直接改变结构,也必定会带来变化。

李挺已经不相信「奋斗乌托邦」的叙事了。他在本职工作外,和另外两位好友江轲、包江浩一起创立了播客「凑近点看」。这档播客简介写着「一档都市打工人播客,由三位海归打工人深入敌后为你报道:人类被异化的过程和日常的发疯时刻。」

他们通过播客的形式「跳出来」观察自身被异化的过程。把自己遇到的烦恼、受到的挫折全部变成播客「素材」。李挺不再对「从工作中获取某种价值感 」 抱有期待,尝试把大厂工作当成一种「升级打怪」的游戏,把令人不适的同事当成 NPC(Non - player Character,非玩家角色),把做项目当成打副本 ,把困难当成攒经验值的过程,再把好绩效当成阶段性通关的奖励。播客为他提供了更多意义感,让他在创作表达中建立新的意义「支点」。李挺说,在公司内网他的个人页面中,有很多公司里素不相识的播客听友在此集合签到 —— 这样的认可或许更真实。

而包江浩和江轲都会把当下不尽如人意的工作现状当成一种「过渡」。包江浩认为「拿人钱财,替人消灾,一定要先完成交付给你的工作。争取到一定的回旋余地,再把余下的时间和精力投入到你觉得能对得起这个结果的工作中去。」江轲也意识到,「大厂其实不是职场的终点」。在这个过程中学到自己想要的内容,人不断变得强大,才能拓展出更多的可能性。这些日常思考,他们也都会分享在播客里。3 位主播认为,这档播客以后会成为他们的「电子墓碑」。

小甲在离开大厂进入新公司之前,有意给自己留了一段间隔的时间,用一次彻底的休息,来修复工作高压之下被严重透支的身心;另一方面,也停下来重新追问自己是谁,内心真正渴求的是什么。她开始重新写作、恢复运动,也和好友一起创立自己的播客,名字就叫「此处也生活」。尽管进入新公司后,依然存在预期和现实的落差,但她已经不再像过去那么患得患失,而同样将不完美的当下视作自我调节的「过渡阶段」,同时持续探索生活的新可能。

诗凝在审视自己的需求后做出了换工作的选择。她从大厂离职后,跳槽去了一家外企。薪资几乎持平,但她希望可以在这里寻找工作与生活的平衡。尽管,外企也不过是一个新「系统」。她所在的这家外企为了在中国的环境中竞争,挖来了很多有国内大厂背景的人。两种不同的工作文化在这里发生碰撞,最终是国内大厂的「狼性文化」占了上风。

但诗凝知道自己在工作中追求的是「平衡」,她并不想参与「战斗」。她和几个同事悄悄成立了「反卷联盟」,决定建立一种微小的抵抗。「我觉得要在能力范围内创造一个好的工作环境,比如建立这样一个小共同体。首先我们绝对不会主动加班,也不会主动向老板提出能『卷』起来的政策。如果有其他人提出这些事,能反对的时候就反对。然后我们还会互相鼓励休假。」休息的时候,诗凝会去徒步、看演出、聚会,尽可能拉开与工作的距离,掌控属于自己的生活。诗凝认为:「我们好像普遍缺乏这种(抵抗的)观点和能力,都默认我们对环境是无能为力的。虽然我觉得,如果每个人都认为『我可以』 的话,其实是可以改变的。」

张挠挠在很多年的人生里都是「顺流而下」的。她从名校毕业,先后在美国和中国的大厂工作,没有太多其他考虑。但在这中间有一段半年的 Gap(间隔期),正是这段追求自我「间隔」的经历,与她在大厂的工作形成对比,她意识到自己无法仅凭工作之外的精神寄托来生活,她希望工作本身就充满意义。从大厂离职后,她去了一家小型文化机构。她非常喜欢那里的工作,找到一些有价值的人,围绕他们的选题做成演讲,分享给更多人。「我觉得这个工作让我能深入到人的内心,作为一个普通人去了解其他普通人是怎样在这个充满不公平、充满裂缝的世界里,找到一个自己的位置。」

现阶段,张挠挠正在芬兰赫尔辛基留学。期间她见到了更多不一样的人,在她看来,他们「非常有勇气,有独立精神和批判精神」,比如做独立出版的机构,做创新教育的华人等等。这让她意识到,这个世界依然有一群理想主义的人,在做着「这条小鱼在乎」的事情。张挠挠觉得,自己毕业之后不会再回到大厂了,「肯定会找那种小公司或者 NGO(Non-Governmental Organization,非政府组织)」。

而盈欣用来应对「创伤」的方式是投向艺术、文学、哲学和社会学。她去现场看音乐剧,去参加新概念作文大赛,在网上听哲学课,还给项飙写了一封 2 万字的邮件,讲述自己在互联网时代「生命力」的消失。这封邮件得到了项飙的回复。

盈欣在自己的播客「贰律背反」上发布了和项飙的对话后,有许多人留言表达了自己的感受。她觉得可以组织更多年轻人一起参与圆桌讨论,并再次邀请项飙。这次她收到了 50 多封陌生人来信,她在这些来信中感受到对方的痛苦,也在这种真实而深切的连接中,感受到自己「被看见」「被认可」了。这给了她跳出单一评价体系、促成改变的勇气 —— 离开大厂,去考一个哲学专业的全职研究生,希望未来能尝试做学术和进入文化行业。

项飙在与这些年轻人的交流中抛出了「间隔」等话题。「间隔」的反面是卷入系统后被完全控制和支配的状态,最终的结果要么是完全与系统相谐,要么完全失控;而「间隔」的视角意味着拉开距离,通过系统之外的生活、信息、情绪和审美资源,对系统进行横向的回看、旁观与反思。当横向的空间被拓展开,个体才不会完全被庞大的系统碾压,不至于在一条狭窄的轨道上走进「鬼打墙」的死胡同。

对于大多数生长于应试教育与单一评价标准下的学子,他们过往的人生总是顺着外部期待按部就班地推进,想在工作中意识到自我的「主体性」并不容易。而当一部分人主动按下奋斗的「暂停键」,重新审视「自我」与「系统」时,也许能「跳出」传统的评价体系,做出更大的改变。正如严飞说:「很多时候,自由不会由他人赠予。它需要我们在内心不断地对自己说『我是有选择的』 。哪怕选择的空间看似微小,但这种内在的觉知本身,就是一种抵抗。」

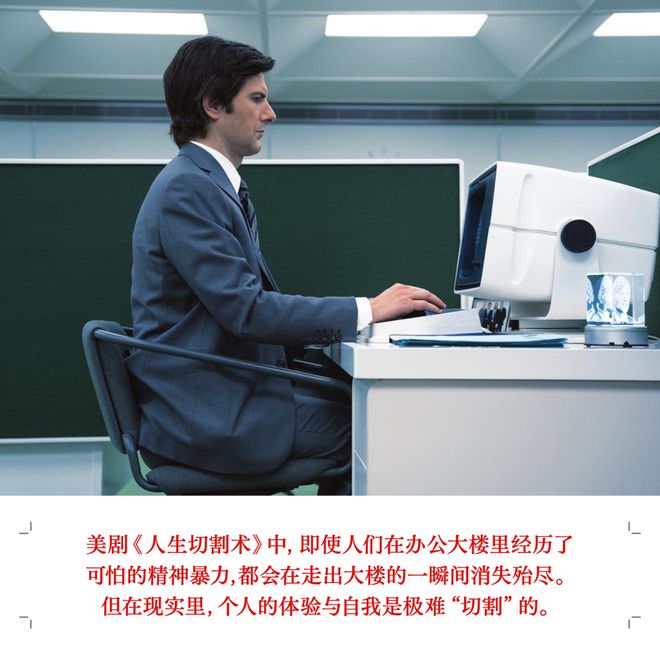

美剧《人生切割术(Severance)》讲述了一种能将个体记忆一分为二的技术,人们的工作记忆不会离开那栋办公大楼,而生活记忆也无法带进去。即使人们在那栋楼里经历了可怕的精神暴力,也都会在「到点下班」走出大楼的一瞬间消失殆尽。如果只听这个描述,很难说这到底是一种「向往的生活」还是一个「新时代恐怖故事」。因为人作为一个「整体」,他的体验和他的自我就是极难「切割」的。

许多大厂人会通过改变工作中的心态来减少过度的情绪消耗。比如李挺会将大厂工作看成「打怪升级」的游戏,江轲会把工作视作达到其他「可能性」的手段,而诗凝选择建立和自己想法一致的「反卷共同体」。

弗雷恩表示,「如果你讨厌工作,像这样的心理战术可能是度过一天的关键。」他在酒吧工作时,也经常会告诉自己:这只是一个临时的角色,或者把赚更多的小费当成一种游戏。他在书中提到几种有效的抵抗尝试:与角色保持距离、犬儒和拒绝认同,比如偶尔开个小差,在公司文化衫下穿自己的 T 恤等等。这些都是避免自己被「异化」和「工具化」,在职场中试图保持个性的方式。但他也强调,「你对工作的心理倾向并不能改变你仍然需要继续工作的事实。这些应对策略实际上可能是让我们继续容忍疏离感而不是采取某种行动的部分原因。」

严飞同样回应,「在社会生活中,只要我们与他人协作、与体制互动,就无法完全避免妥协。但关键在于,我们让渡多少、保留多少,这是可以有所选择的。」和项飙对于「间隔」的观点类似,严飞认为,「在面对庞大系统的异化时,个体的反抗往往显得微不足道。通过微小方式来反抗,只能带来暂时性的松动;但更重要的,是在更深层次上抵抗被巨大的系统彻底吞噬。我们可以试着从日常工作中适当地抽离一点距离,提醒自己:人生的路并不只限于眼前这条。」

法国思想家安德烈 · 高兹*(André Gorz)将「工作」分为「经济意义上的工作」「为我们自己工作」(比如做家务、医疗照护或者一些社区公益劳动)和「自主活动」(指个人的兴趣,难以通过经济或社会效益来衡量价值)。弗雷恩表示,在这种「多重活动」的生活中,人们可以自由发展多种技能、社会关系与身份认同 —— 尽管这也并非全部的自由。

许多大厂人在 996 之余,试图找到寄托自己个人价值的其他事情。有的人希望发展稳定的「副业」,他们去做自媒体、去酒吧兼职打酒师、下班后经营一家家庭酒吧(Home Bar);还有些人选择利用休息时间去环球旅行、开展新爱好、参加公益项目……通过拓展更多的体验来重拾生活的「掌控感」,成为「斜杠青年」。

严飞对「斜杠青年」有自己的观察。他认为「如果说『 斜杠』是一种出路,它更像是在现有体系内为自己争取呼吸空间,而非彻底跳脱出体系之外。它可以帮助我们维持心理上的弹性,让生活不至于被单一价值观压垮。哪怕只是在局部争取微小的自主性,也是值得尊重的努力。在今天,能够为自己留下一块不以功利标准定义的小小空间,本身就已经很难得了。」

还有一些人正在逃离主流的社会评价体系,他们的尝试也许会建立起人们对于工作更开放的认知,甚至是新的共识。

中国社会经历过一段剧烈的市场化转型,对于工作形态、工作制度和工作意义的构建都很难算得上成熟。上海大学的研究表明,从 1978 至 2017 年的 40 年间,「体制内」从业人员在城镇就业人口的比例从 99.8% 下降至 17.4%。曾经职工依赖「单位」提供生活和发展资源,倾向于遵循集体主义、平均主义原则。但这一代年轻人的工作观念发生了极大的变化,他们的「自我经营主体」更为强烈,把自己当作企业来经营,以实现人力资本效益的最大化。

也就是说,他们会追求更高的学历、更好的职业背景,主动进入大厂参与市场化竞争,以获得更高的「工作回报率」。然而,随着大厂业务发展放缓、工作回报率降低,以及「35 岁魔咒」成为达摩克利斯之剑(The Sword of Damocles),这一套刚兴起没多久的大厂叙事也许很快便会归入「传统」。

现在,「斜杠青年」「数字游民」「一人公司」「自由职业」等更新的概念和更多元的叙事开始出现,意味着人们对于工作的形式和价值定义也在不断调整。这些人仍然在「工作」,只不过他们并不以「大厂」来确认自己的身份。就像作家、学者杨照曾在一次与严飞的对谈中提到「君子不器」:「我所理解的,就是一个人不会被一个特定的工作、一个特定的职位,或者是一个特定的头衔限制住。」

严飞说:「我们也许可以期待,未来工作将不再仅仅是谋生的手段,而是与个体的生活方式、文化创造、社会参与更加紧密地结合。希望我们能伴随着对个体自由和多元价值的重新理解,逐步走向一种新的共识:工作不仅仅是为了生活的物质保障,更是自我表达、创造和社会价值实现的一部分。」

无论形式如何变换,关于「工作意义」的内向探寻则是永恒的。项飙曾说:「生活的荒谬感往往来自于我向世界发问,但我听到的永远是沉默。周边没有给你反应,就会让你产生一种巨大的荒谬感和恐慌感。」如果缺少了人与人之间的具体交流,人就会成为一个自我封闭的系统,「把自己搞成一个情绪的核反应堆」。他对年轻人的建议是「以非常具体的方式感受价值,和别人建立联系。关心别人,看到别人,对别人感兴趣。」

比如,像前文提到的那样,建立一个自媒体频道、组织同频的人进行圆桌对谈、与同事建立工作之外的交流……都是在重建我们作为「人」的生活意义。

新的问题已经出现,旧的许诺不再给出回应,活在当下的我们,需要去迫切追问它。今天是五一国际劳动节,祝你休息得好,也真心祝福你从劳动中感受到意义。