类别:行业新闻 发布时间:2024-09-08 22:38:04 浏览: 次

近两年,中国科学仪器企业出海的意愿非常强烈,欧洲市场成为新风口。2024年德国两大仪器装备展会上,中国展商的数量均达历史之最。4月份德国慕尼黑分析生化及实验室展Analytica,吸引了来自42个国家/地区的共1000多家企业参加,其中中国展商150+家,占比14.37%,创历史新高。6月份德国阿赫玛ACHEMA大展,参展企业数量达到2827家,据说“过道里也挤满了人”,除了1032家德国本土展商外,就以中国展商数量最多,达到443家,占比15.67%。从数据来看,今年国产仪器开拓欧洲市场的决心,达到了一个全新高度。

就着“国产仪器扬帆出海”这个热点话题,仪器信息网联合自媒体《川越周期》共同访谈了马普国际和Labsun(莱比信)的创始人孙树荣女士,她旅居德国20多年,于2006年在德国创立Labsun(莱比信),早期基于生命科学、制药、医疗、材料、环境等领域,携手欧洲中小型科学仪器厂家合作开拓中国市场业务。作为亲历者,孙总这些年来亲眼见证了制造业强国德国的高光时刻,也看到了德国制造业日渐衰退的现状,切身体会了俄乌战争给德国带来的深远影响。她常年往返于中德两地,见证了中国和欧洲科学仪器行业的发展变化。尤其是,她曾于2022年收购了一家德国45年发展历史的离心机公司,有成功的跨国并购整合经验。对于出海欧洲的时机、产品、难点障碍、可行路径、资源等,孙总有自己非常清晰的观点。

我是2002年去的德国,当时的德国还是非移民国家,获益于欧盟大市场和俄罗斯低价能源,德国的经济非常好。尤其是我所在的地方——德国卡尔斯鲁厄 (Karlsruhe),地处德法边境,作为西德时期巴登州(Baden-Württemberg)的首府,同时也是德国最高法院的所在地,当地的KIT大学也是德国的十大精英大学之一, 德国的知名科研机构FRAUNHOF也设有规模很大的本地机构, 是非常富裕和安全的地方。科学仪器行业耳熟能详的一些跨国仪器公司,如安捷伦布鲁克、西门子、赛默飞等均在当地设有研发生产基地。Avantor(原VWR)欧洲最大的仓库也在我们附近, 只有十几公里车程。

在疫情和俄乌战争的双重刺激下,物价平均上涨至少50%以上,有的甚至翻了几倍。俄乌局势引发的德国能源危机致使制造业生产成本不断增高。德国国家银行体系对制造企业的扶持是德国制造业发展的关键一环,许多中小企业依赖于银行贷款的支持,加上德国的制造业企业主秉持长期主义,德国也没有那么多的风险投资机构来支持制造企业的发展。因此受美国加息影响,自2022年起德国银行贷款的利息随之飙升,企业的运营成本越来越高,从去年到今年,德国制造型企业的破产数量已达历史新高。产品价格日渐高昂,终端客户却变穷了,连向来“财大气粗”的瑞士客户,也开始考虑性价比。这是近两年极为显著的变化。

在这样的情况下,德国出口中国的业务也非常明显地受到了影响,政治因素导致的德国联邦经济与出口管制局(BAFA)审批清单越来越多,限制了部分产品的出口。例如双开门高压灭菌器就是在俄乌冲突后开始被审核,由于BAFA过长的审核周期,最后导致我们丢掉了国内这个订单。更为离谱的是,一家德国供应商的产品,我们下单已有两年多,德国厂家早已为此采购了材料,并已进入生产环节,却一直卡在BAFA的审核中。这家公司非常依赖这类产品的销售业绩,无奈的厂家甚至找了巴符州的议员协助沟通,也无济于事。德国的这些出口限制政策也正在卡死自己的高端制造业。

Q2:今年4月及6月在德国召开的Analytica 2024慕尼黑生化展和德国阿赫玛大展ACHEMA上,中国展商的数量都位居第二名,达到了行业历史数量之最,很多厂家也都在寻求出海道路。 这两场展会您都参加了, 能不能给我们分享一下参加今年展会的感受?您觉得中国科学仪器企业出海欧洲的难点在哪?

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:总结起来就是一句话:在焦虑与迷茫中,进击的中国科学仪器企业。

今年德国的慕尼黑展会,对比2022年的那届而言, 中国展商的存在感极为强烈,从特展展台到角落里的组合展台,随处可见中国品牌的身影。大的企业比如海尔生物、中科美菱、大龙、莱伯泰科、天美等都是特展展台,产品线丰富多样,展现出了强大的市场竞争力。即便在角落里,也扎堆着很多中国企业。创业的18年里,我频繁往返于中德两国之间,接触了大量的国产科学仪器企业。尤其是最近这五年, 中国的科学仪器在国家的大力推动下发展的越来越迅速,投资机构也做了很多投资,支持本土企业的研发和投产,进口品牌的生存空间受到了不同程度的挤压。中国的科学仪器从过去单纯的模仿,发展到现在拥有自主创新;从过去的低端产品为主,到现在正逐渐迈入到中高端市场。

中国展商在售后服务和供应链管理方面的需求尤为迫切。在国际市场上,优质的后市场服务是提升客户满意度和忠诚度的关键。中国展商在这方面面临存在服务网络不健全、响应速度慢等问题。同时,高效的供应链管理能够帮助企业降低成本、提高响应速度,从而在激烈的市场竞争中保持优势。因此,中国展商需要寻找专业的服务提供商,来提供这方面的支持和帮助。

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:中国科学仪器行业在资本的推动下和市场的极度内卷下,确实卷出一些不错的企业。欧洲是一个高端市场,客户比较挑剔。我们认为满足以下条件的,是有机会在欧洲市场打出一片天的:

从企业发展思考的角度来讲,大概十年前我就开始在思考我们业务模式转型的问题。前几年也曾尝试过做中国产品的出海,但是用中国品牌出海欧洲市场的效果比较差。欧洲遍地百年企业,中国十年八年历史的公司都算新公司. 并且,那个时候的欧洲客户也不缺钱,市场坚如磐石,很难攻克。几年前中国的产品很多还是模仿为主,对于专利不够重视,如果我们和有专利纠纷的产品合作出海到欧洲,最后很可能惹祸上身。我也亲自在展会上见到一些纠纷,中国的展商大摇大摆的展出了自己有专利侵权的产品,正主当场找上门控诉他们,还发出了警告信,中国展商的展台也可能被封,后续还会有法律风险。

2022 年,我极为幸运地有机缘收购了德国一家拥有 45 年发展历史的专业实验室离心机企业 Herolab。公司的原主人老爷子年近八十,又无后代接班,于是便将公司卖给了我。收购前,这家公司的商业模式是以欧洲市场的高端客户需求为导向,专注于高端产品线的研发和生产,以此避开通用产品线上与其他行业巨头的激烈竞争。过去这个策略倒也能让公司维持生存,但是我接手后,我期望公司能够切入更大规模的通用市场中,不再仅仅局限于满足欧洲高端市场的需求,而是着眼于提升全球市场占有率。但如果在德国进行生产,基本上没有降本的可能。所以,我必须到中国寻找降本方案。从前年底到去年上半年,我带领中国团队深度调研了多家科学仪器企业,尤其是以实验室离心机为主的研发生产企业,我深刻体会到了国内科学仪器企业自身的优势,例如在智能化软件操控体验、更大的触摸屏、更漂亮的工业设计等优势。倘若这些放在德国制造,研发生产成本只会更高,研发周期也会更长。在这些方面,中国的行业发展现状是超过德国的。尤其是针对多品种小批量产品品类的研发生产配套的供应链,特别在钣金、电路板、机械加工等供应链的高性价以及快速的支持和反馈,让我深深地感受到,可以充分借力国内成熟的供应链以及过剩的产能资源。

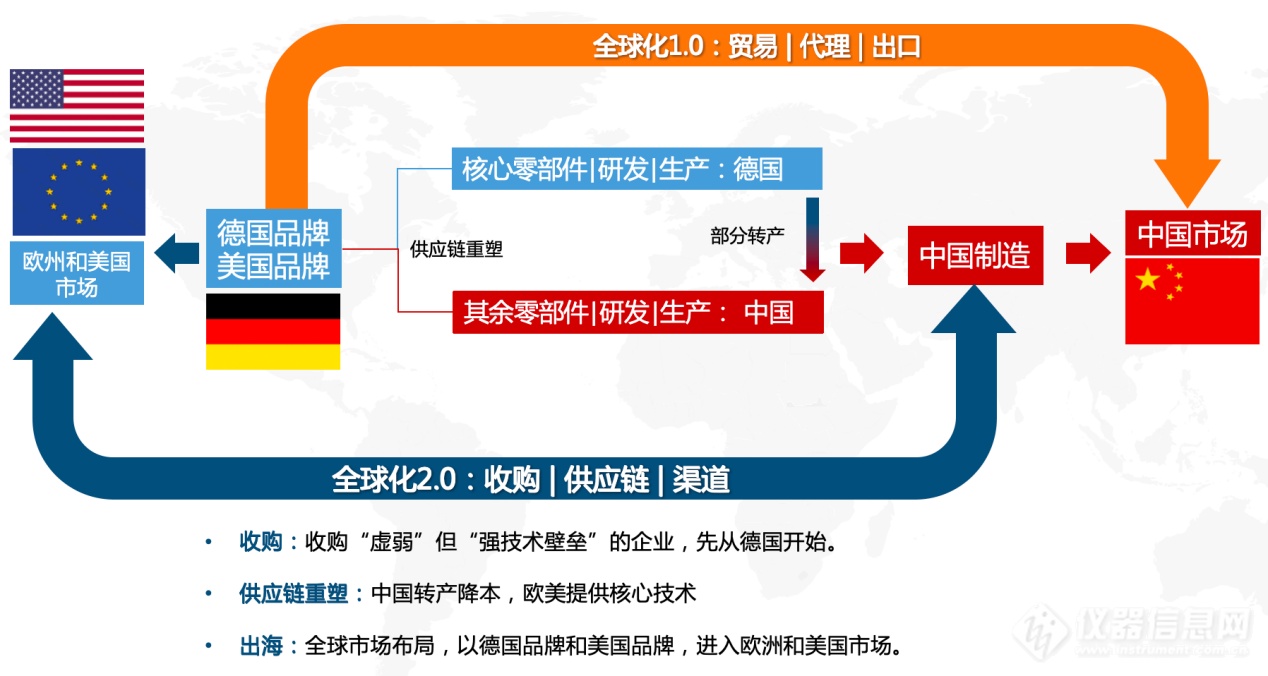

由此,我更加坚定了我们的战略发展路径,就是可以利用我们在中国多年积累的供应链资源,让德国产品来中国降本;再以我们收购的德国品牌进行全球销售,避开贸易战的影响。同时,在我们已经走通的模式里,还可以把资源共享给国内和欧洲的合作伙伴,例如帮助国内企业出海,帮助欧洲企业来到中国,最终从全球化1.0策略过渡到全球化2.0策略。

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:这种收购整合模式,除了业内知名跨国企业外, 我们的确是科学仪器行业中为数不多的案例。

有部分企业做过转产到中国的模式。有的收购后就把海外整个产品线都转移回来,海外就保持一个壳,维持轻资产运营,这样他们的海外管理难度就小很多;或者像我们一样,做了部分产品或者部分零部件转产到中国。比如我们收购了德国离心机公司后,考虑把零部件的供应链重塑,把中国能做且做的又好又便宜的放在中国,中国做不了的部分比如电机和轴承(也是离心机的最核心技术),就还是放在德国生产,这样才能保证产品的稳定性。这种模式下,两国都要保留研发生产团队,管理上就更有难度。

我们收购的核心资产其实是公司的团队,要在收购后维持团队的稳定和持续研发,是非常考验整合能力的。我们花了一年多的时间,才实现了团队稳定和员工数量翻倍。对于这家公司的整合,我基本上是全身心的投入。现在德国招工很难,更何况是高级人才。这家德国公司的新CEO是我事先物色好的,然后才启动的收购流程,也算是天时地利人和,否则肯定是要交更多的学费的。

实验室离心机这个行业,不是普通的制造业,而是精密制造业,对综合能力要求非常高的一个产业。我之前的经验只是市场和销售端的, 忽然切入研发和生产的统筹管理,其实是有点无从下手的,更何况还要做非常难的供应链跨境重塑。可以说困难重重。好在我们德国和中国的团队很靠谱, 我们在摸索中前进,尤其是今年开始,进展越来越顺利。

中德两个技术团队的冲突,其实代表了背后不同市场的两种文化冲突。大家各自站在各国客户的角度,各执一词,一度让进度停滞。当然,解决之道就是加强两国人员互访, 建立顺畅的沟通机制,才能更加高效地推进中德跨国项目的落实。值得提出的是,找到有跨国运营管理背景的“一号位”来管理各国团队,是非常重要的。

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:除了我们自有品牌的产品要出海欧洲以外,我们还打算在国内寻找合作伙伴一起出海。前面提到,科学仪器出海非常依赖后市场服务,也就意味着出海企业要在当地有自己的本地服务团队。但在欧洲建立自己的本土团队是非常昂贵的,我们本来就在做出海的事,很多流程都熟悉,所以也希望共享这部分的资源,大体上来说,我们可以共享市场推广、供应链管理、后市场服务等多方面的资源,并支持选择多元化的合作方式。

在市场推广方面,我们提供SHOWROOM、参加欧洲本土专业展会、参加学术研讨会、欧洲本地期刊学术推广平台、线上渠道和社媒营销等服务。

在供应链管理方面,我们提供物流和仓储服务,包括国际运输、进出口报关、欧洲境内快递、专用仓库、免税仓库等。

后市场服务方面,我们提供技术支持、安装调试、维修维护、耗材管理、检测服务、培训服务等,这也是我们最想打造的环节。欧洲客户非常看中后市场服务,他们对于后市场的认知也很成熟,后市场服务的份额一般可以占到仪器市场份额的15%到20%, 这是值得深耕的业务环节。

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:如果有这样的订单,中小厂家大概会首选和与大品牌合作。然而,这个模式也存在一些问题。大品牌的态度往往显得居高临下,OEM 的产品通常是大品牌的低端线。大品牌会把供应商的价格压得很低,因为这是他们的非主营产品线,所以相应的售前售后资源投入极少甚至压根没有。尤其对于需要售前技术支持的产品来说,销售结果往往不尽如人意。当出现售后问题时,一般会直接报废或替换,这种服务模式也不适合高货值的高端产品。

马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣:在细分领域有头部的国产市场占有率的、公司发展5年以上、出海意愿强、产品质量稳定且无专利纠纷的,与我们自有品牌的下游客户群体一致的(药企、科研、医院)。

“新质生产力”。区别于“旧生产力”,新质生产力不能完全靠资源投入、资金投入、劳动力投入来发展,因为这些是不可持续的,最重要就是要靠科技的投入。

美国靠科技和金融立国,日韩、欧洲靠工业制造业立国。我们当然不可能依靠房地产,发展“新质生产力”才是当下最重要的事。原因很简单,房地产只能收割自己人,制造业才能收割老外。邻国的例子:九十年代初日本房地产泡沫破裂后,虽然GDP30多年不涨,但经济总量也没掉队,长期保持在世界二三的位置。原因就是日本在海外又造了一个日本。根据日本经产省的数据,截至2021年跨国经营的日本企业海外子公司营收占比达82%,总收入占GDP的比重达56%。

但是出海并不容易,难在宏观意义的“科技瓶颈”。那么科技突破的瓶颈,是因为一项项技术很难吗?以我们历次举国之力突破技术封锁的案例来看,科技突破的瓶颈并非技术太难。现在来看,瓶颈在于攻克这些技术的动力够不够大,这项技术所带来的市场规模够不够大。

中国科学仪器当前的出口占比太低,国内市场又不够大,因为科学仪器行业不是一个根据人口数量计算的市场,不是我们人多就能市场大。现阶段依旧是欧美市场更大。如果我们不出海,不去扩大市场规模,就无法反哺研发投入,更没动力去攻克一项项技术,也就无法突破“卡脖子”现状。

这段窗口期,中国科学仪器可以快速利用海外的市场规模,磨练自己的科技突破。道阻且长,行则将至。中国科学仪器行业的出路,既在海外的广阔天地,亦在充满希望的远方。